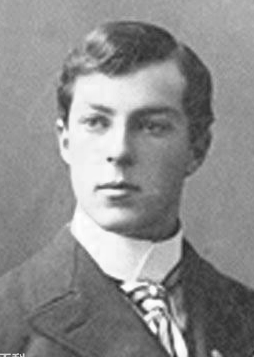

殷希彭的故事

殷希彭将军1938年参加八路军,曾任河北省立医学院病理学主任教授,晋察冀军区卫生部白求恩卫生学校教务主任、副校长、校长,华北军区卫生部副部长兼华北人民政府卫生部部长,第一军医大学校长,军事医学科学院院长,中国人民解放军总后勤部卫生部副部长等职。他既是我国军事医学教育的奠基人、组织者,又是亲历其间的实践者,为我国军事医学的发展作出了巨大贡献。在中华民族危亡之际,他携笔从戎,从参加八路军到逝世,从来没有离开过他热爱的军队卫生事业。

殷希彭故事讲述人:张冶,河北医科大学机关党委书记兼党委办公室副主任、校长办公室副主任,主要研究方向为信息系统区域发展动力研究,中国高校医学教育史、高等学校学校发展史,创建了河北医科大学校史研究室。

朱琏的故事

朱琏是石家庄第一位女共产党员。她曾任上海普善医院产科主任、八路军一二九师卫生部副部长兼野战医院院长、延安中国医科大学代理校长、晋冀鲁豫边区人民政府卫生局局长、华北卫生学校校长。建国后,历任卫生部妇幼卫生司副司长、中国研究院副院长兼针灸研究所所长。提出针灸治病的原理主要是激发和高速机体内部神经系统,尤其是中枢神经系统的调节机能和管制机能;提出以抑制法(强刺激)和兴奋法(弱刺激)为针灸的基本操作手法,并提出刺激的手法、部位和时机是针灸治病的三个关键。

朱琏故事讲述人:贾春生,朱琏学术传承人,原河北中医学院针灸推拿学院院长。“十一五”国家中医药管理局针灸学重点学科带头人,全国第六批名老中医经验继承指导老师,河北省刺灸法效应特异性重点研究室主任,河北省政府特殊津贴专家。

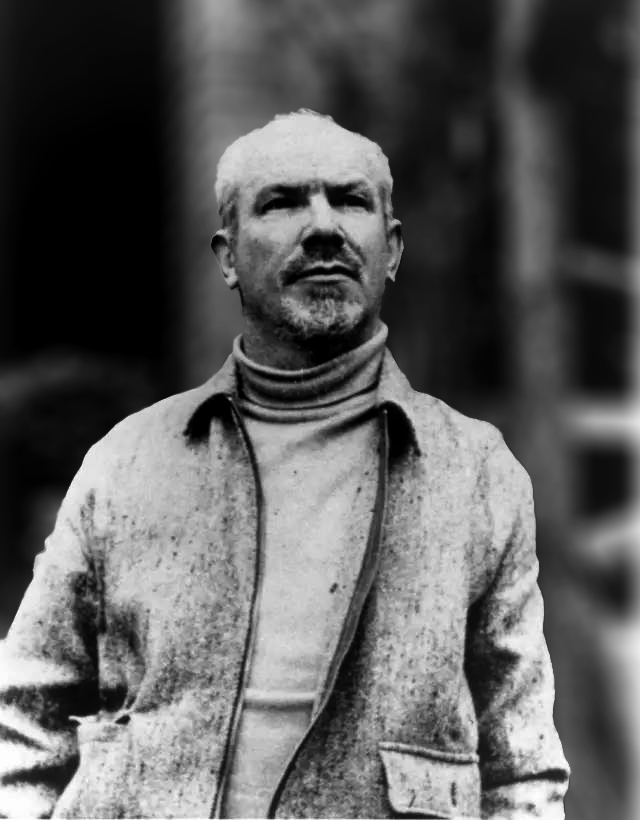

白求恩的故事

国际主义战士白求恩,在中国抗日战争爆发后,率领医疗队到中国解放区,曾在晋察冀边区工作。他对工作极端负责任,对同志对人民极端热忱,以精湛的医疗技术,为中国的抗日军民服务,并培养了大批医务干部。后因抢救伤员感染病毒,1934年11月在河北唐县逝世。他在中国工作的一年半时间里为中国抗日革命呕心沥血,毛泽东称其为“是一个高尚的人,一个纯粹的人,一个有道德的人,一个脱离了低级趣味的人,一个有益于人民的人。”

白求恩故事讲述人:侯志宏,退休前任白求恩国际和平医院医务部、护理部政治协理员(医务部党委副书记)。参加和平医院《白求恩纪念馆》、《柯棣华纪念馆》(新馆)展陈布展专班,长期从事白求恩、柯棣华宣传工作。

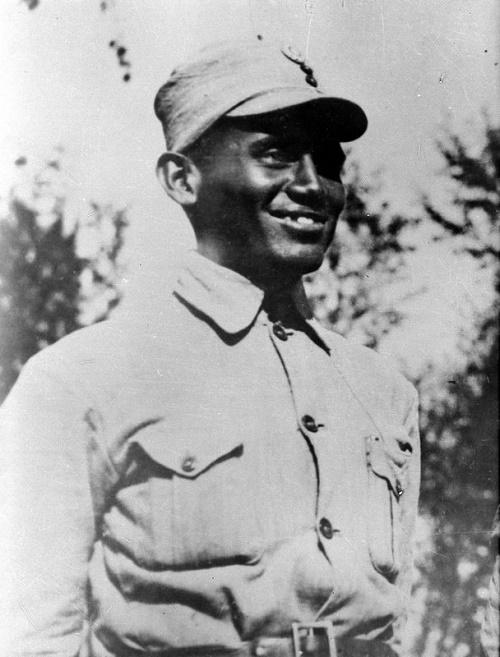

柯棣华的故事

国际主义战士柯棣华于1938年9月随印度援华医疗队来到中国支援抗战。1940年6月到达晋察冀边区,1941年1月任白求恩国际和平医院院长兼白求恩卫生学校外科教员。他勤奋工作,尽力救治伤员,积极培养医务人员。1942年7月加入中国共产党,同年12月9日在河北唐县积劳病逝,享年32岁。

柯棣华故事讲述人:冀军梅,退休前任白求恩国际和平医院外事办公室主任兼《白求恩纪念馆》《纪念馆》馆长、副研究馆员。1976年5月,参加北京军区在军事博物馆进行的《柯棣华纪念馆》筹建工作。2000年12月,任医院外事办公室主任兼《白求恩纪念馆》《柯棣华纪念馆》馆长、副研究馆员。

哈励逊的故事

国际主义战士哈励逊1946年1月在上海参加联合国善后救济总署的医务工作,被派赴北平筹备救助解放区的医药物资。9月,他携带280箱医药物资抵达邯郸,受到了晋冀鲁豫军区首长邓小平、杨秀峰等的亲切接见。12月,他将40吨医药器械和20吨纺织品经铁路由上海运往邮郸国际和平医院。由于运送工作受到国民党军队的阻挠刁难,加之饥寒交迫以及北方的恶劣气候,不幸于1947年1月10日凌晨病逝。